6月28日のMT結果:罪悪感と羞恥心

6月28日のミーティングは、新しい女性参加者1名を加えて4名で実施しました。読み合わせは、98ページまで進めました。次週からは悩みや不安を希望に変える10の魔法のルールの章に入っていきます。

では、読み合わせの内容を振り返ります。

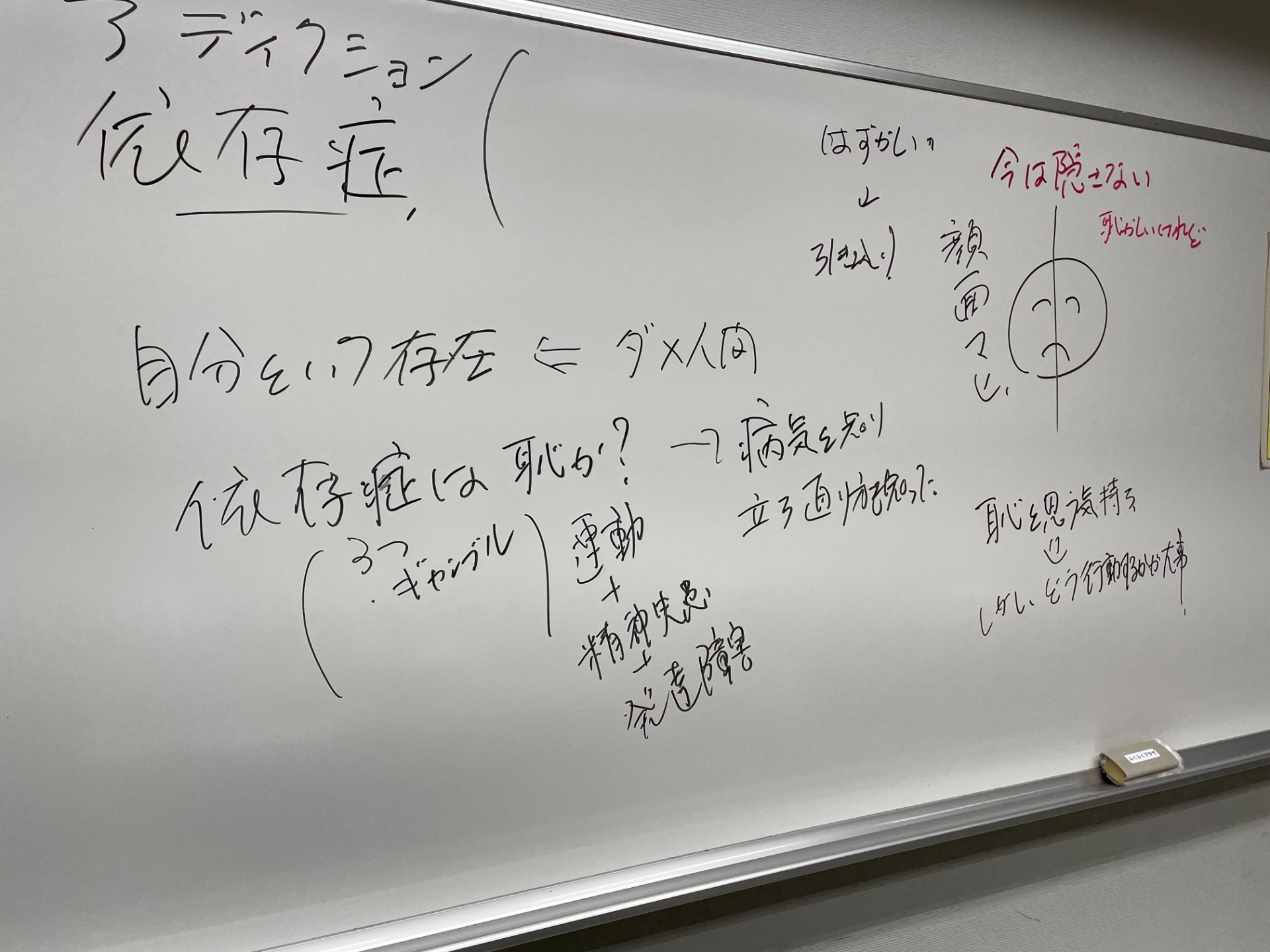

■ 罪悪感と羞恥心の違い

罪悪感=「私は悪いことをした」

羞恥心=「私が悪い」

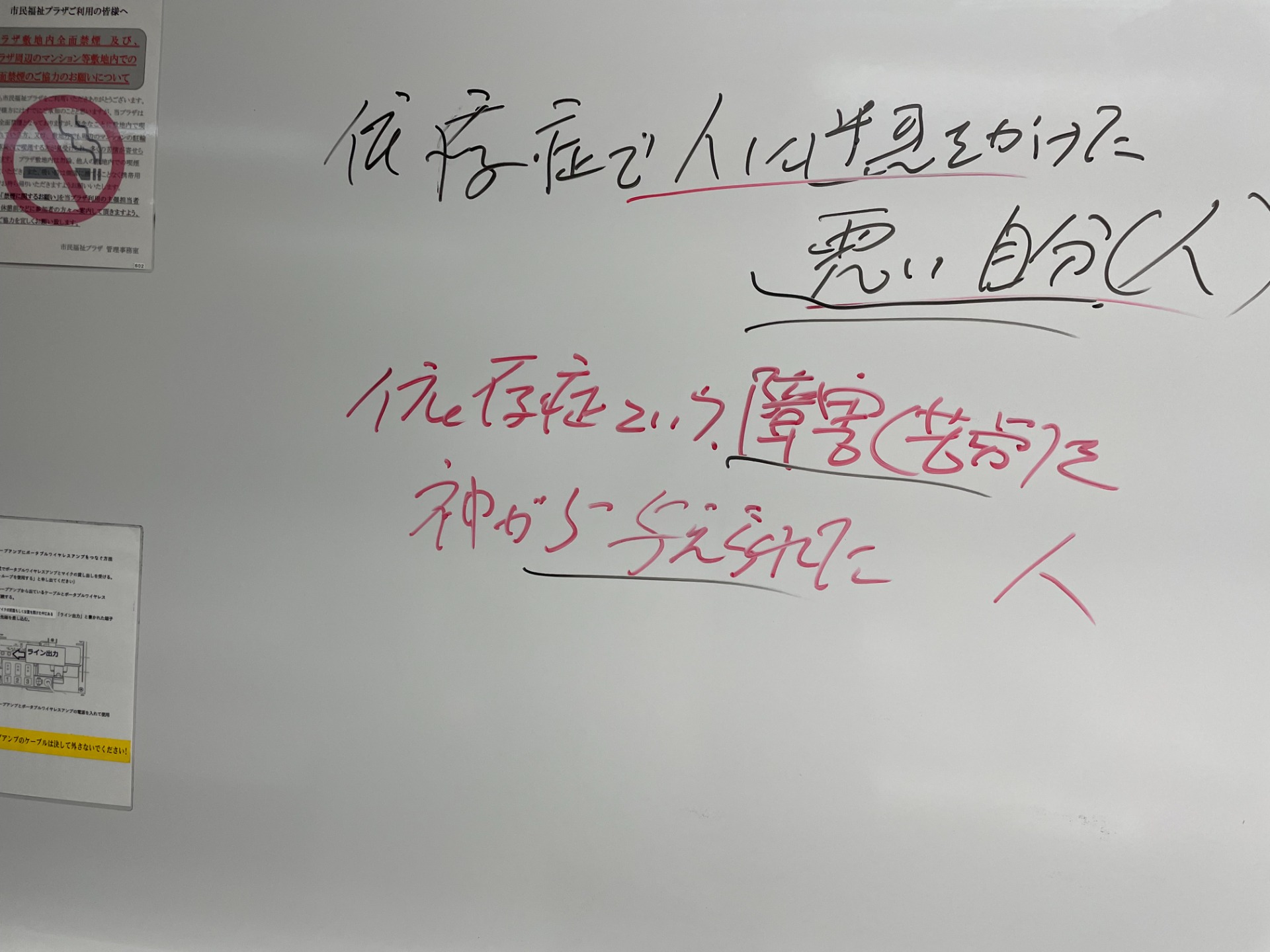

※ 私たちの会では、人とこと(問題)を分けて考えます。ですから悪い人など存在しないのです。

強いて言うならば、何らかの過ちをしたとか、上手にすることのできない障害(ハンディキャップ)を負っているってことです。

羞恥心は「人間性そのもの」にかかわる問題、罪悪感は「行為」にかかわる問題です。

人が罪悪感を抱くのは、目標の達成をあきらめたり、理想とする人間になれなかったりしたときです。確かに不快な感情ですが、役に立つ場合も少なくありません。

自分の過ちを反省し、相手に謝罪し、間違った態度を改めれば、罪悪感は自分を磨いていくきっかけになるのです。

羞恥心と同様、激しい感情ですが、恥がたいていは破壊的な結果を招くのに対し、罪悪感はプラスに働きます。罪を犯したことを謝り、償い、態度を改めれば、モチベーションにつながります。

しかし、恥や羞恥心は、向上心をむしばみます。

■ 恥の意識をもてば、礼儀正しい人間になれるのか?

恥ずかしい思いをしたり、羞恥心を感じるのを怖がったりしていると、自己破壊的な行為におよび、他人を攻撃したり、他人に同じように恥をかかせ、無意識に仕返しをしてしまうようになります。

羞恥心は、暴力、攻撃、抑うつ、依存症、摂食障害、いじめなどの回題のもとになっています。

子どもに反省させようと、羞恥心を利用すると、子どもは「自分には愛される価値がない」と大きな自信を失ってしまうのです。

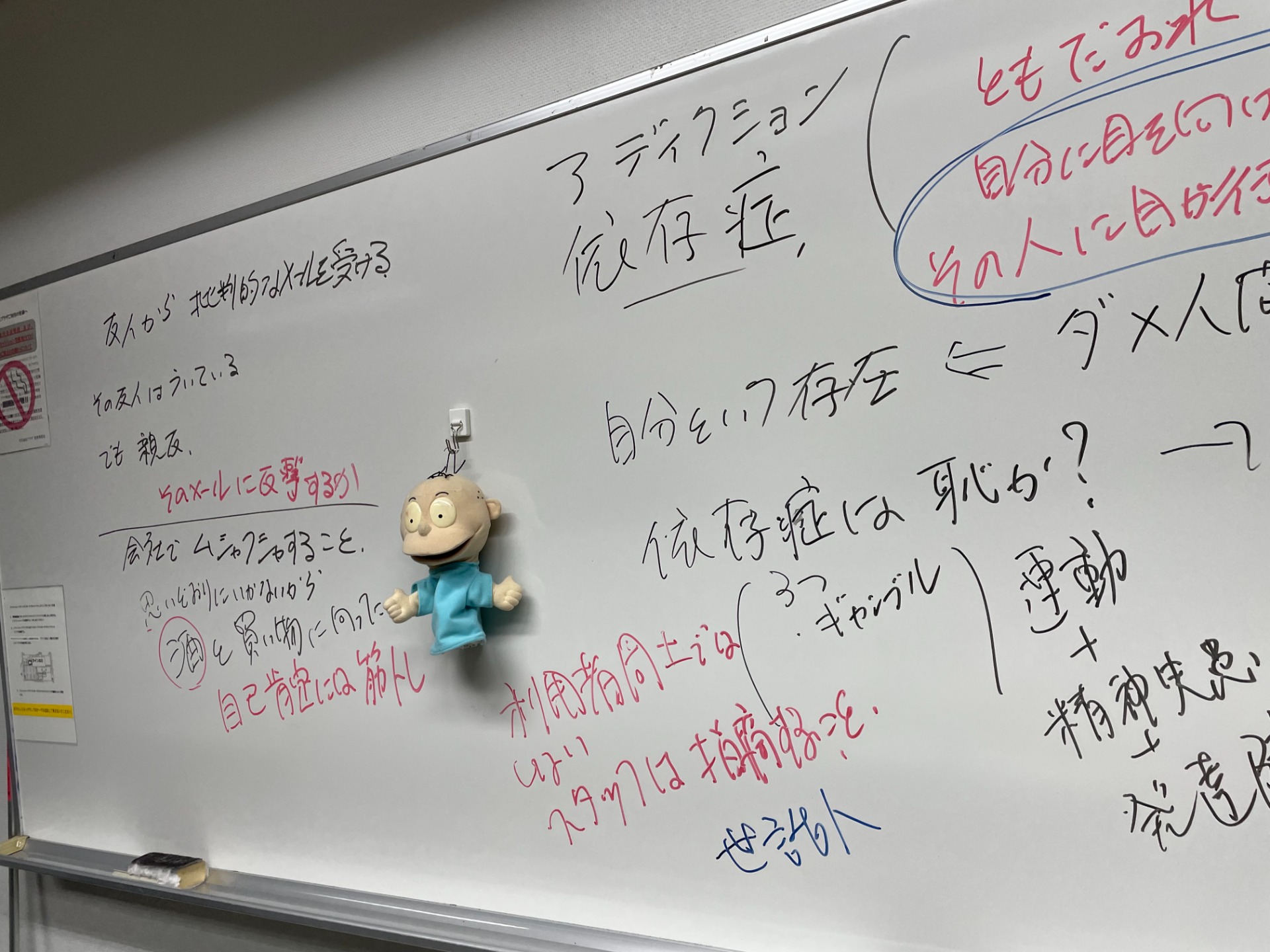

■ 不快なメールを受けとったときどうするか

???反論、反撃してやり返すか???その行為は何のため???

攻撃的なメールで自分のことを非難されたと感じたら、傷ついたと泣き寝入りするだけにするのか??

反撃する勇気、自分が傷ついたと、その傷を感じる勇気、そして心ない仕返しをしない勇気(忍耐力)

■ 羞恥心の克服

1自分の身に起きた出来事を理解し、2それを誰かと話し合い、3自分の体験を受け入れて、4(傷つきやすい弱い)気持ちを打ち明けること

■ 恥ずかしい思いをしたときの対処方法

1 引きこもる、隠れる、黙る、秘密にする「逃避」

2 「いい人」になろうと、人をなだめてご機嫌をとる「突進」

3 周囲を支配しようとする、攻撃的になる、相手にも恥をかかせようとする(いじわるなメールを返

信するなど)「反撃」

※ 人間は、状況、相手、原因によって、これらを使い分けようとしますが、いずれにしても、恐怖、非難、断絶の連鎖を引き起こすか、羞恥心の感情が膨れあがってしまいます。

逆に、羞恥心をしっかりと乗り越えてきた人はこうした感情を覚えたら、すぐ察知します。一番簡単な方法は、物理的な反応を知っておくこと。そうすれば、気づいたときに落ち着いて対処できます。

恥ずかしさのまっただ中にいるときは、行動に出ないほうがベター。

気持ちが落ち着くまで何もせず、何も言わず、メールも打たず、手紙も書かないこと。

こいうときに感情的に行動するとあとで必ず後悔します。ですから、必ず静かに自分自身と向き合うようにします。

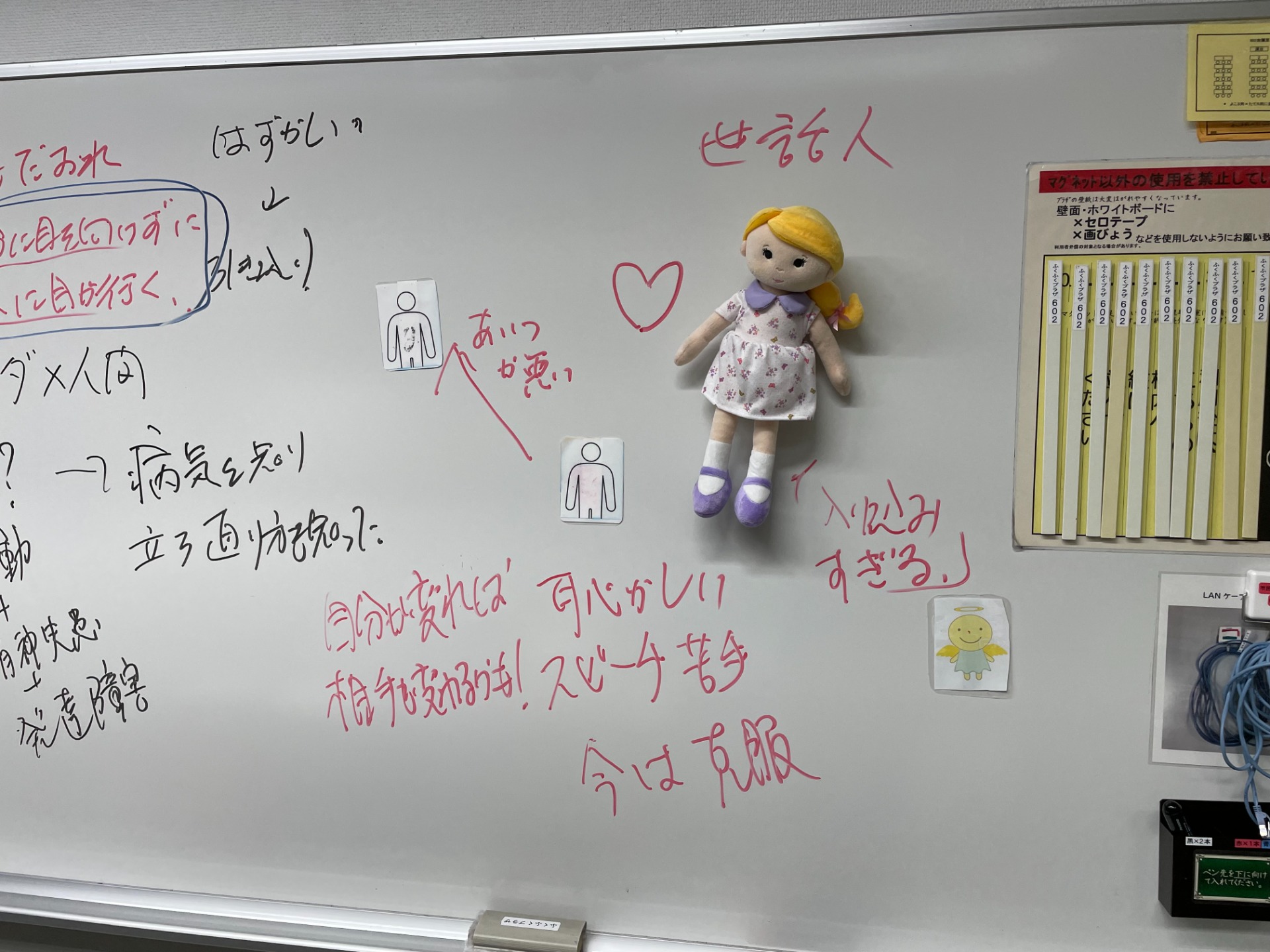

■ 相手の心の内側を聞かせてもらえるのは選ばれた人の特権

心の内を明かす相手は誰でもいいわけではありません。あなたの話を聞くこと--それは「選ばれた人の特権」なのですから、打ち明けるまえに必ず自分にこう尋ねてください。

「打ち明けるのに、本当にふさわしい人は誰だろうか」

隣に座って話を聞く時間をつくってくれる人、そして、自分の強さも弱さもすべて含めて受け入れてくれる人が一人いれば、あなたはとでも幸せ者です。

※ 私たちは、そんな人で在りたいと強く強く思います。

【当事者研究】

後半の当事者研究では、現在顔面マヒを患っている仲間が、自分の体験やお気持ちを分かち合ってくれました。

また、Y氏は、友人から批判的なメールを受けた場合の対処方法を分かち合ってくれました。

更に、施設やグループホームなどで仲間のマナー違反やルール違反を見かけた場合の対処方法についても分かちあいました。

※ 私たちは、他人の行動について無力です。

なんとかしたいとあれこれ頑張ってきましたが、「過去と他人は変えることはできない」のです。

自分が感じる罪悪感や優越感について見てみると

「わたしが○○してやったから、あの人は良くなった」とか「わたしが○○をしなかったから、あの人は悪いままで治らないのだ」なんで感じることがあるのですが、

相手に影響を与えたい、介入したいと思ったときこそ、その思いがどこから来ているのか自分の心と静かに

向き合う時間を持っていたいものです。