2月15日MT結果:期待と要求、そして期待に応える???

2月15日は、先週から参加してくれている男性を含め6人で行い、読み合わせは、第30章 もし障害に遭遇したらの半分だけP245~251まで進めました。残りの部分は来週に持ち越しです。

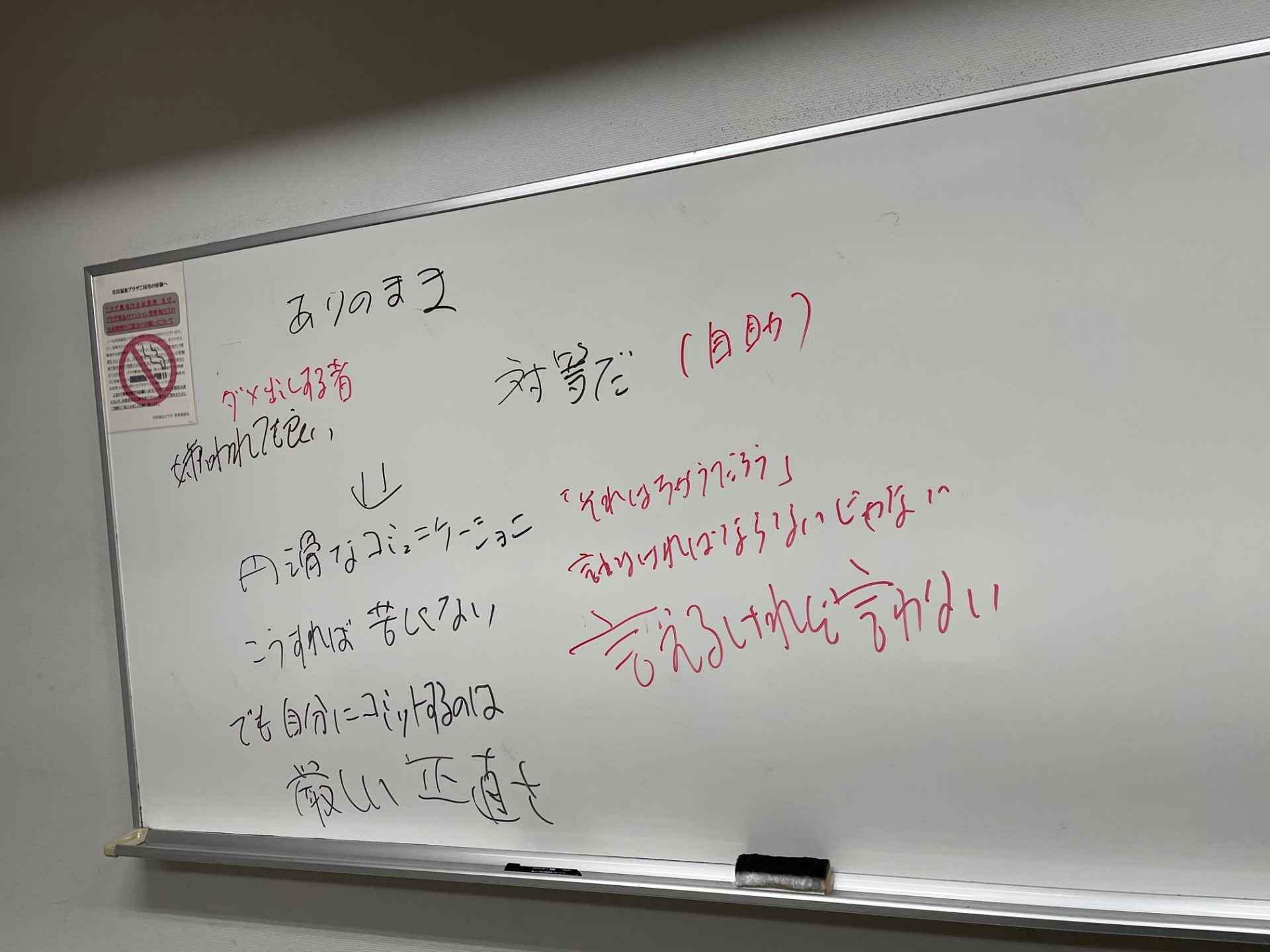

下の写真は、ミーティング開始前に仲間(Z氏)が語ってくれた、心が苦しいときに使うキーワードだそうです。

「あるがまま」「嫌われても良い」「対等だ」これを言葉に出して言うこともあれば、心の中でつぶやくだけのときもあるそうです。

その目的は、円滑なコミュニケーションのためだそうです。

ただし、自分自身との約束は、「厳しい正直さ」だとのこと。

※ 「厳しい正直さ」ってどうなことなのか、もっと教えて欲しいものです。

例)例えば、なんでも発言できる環境にある自助会では、仲間の発言に「それは私の考えとは違う」

と言えるようになったからで、それは、「対等」が根底にあるから。

一方、会社組織では、権威者の発言に違和感を感じることがあります。そんな時は、人間は対等なのにと思いつつ、ありのままを認め、この上司に嫌われてもいいから、自分の意見は言っておこうと思うことも

ある。

これまでの人生と大きな違いは、「それは違うだろう」と言いたくなる場合でも、言わなければならないじゃなくて、言えるけれど、あえて言わないことを自分で選択するようになったことだそうです。

読み合わせ部分の要約を次のとおりです。

■ もし障害に遭遇したら

タイトルにある「障害」とは、価値に向かう旅をしているときに遭遇するもので

F Fusion フュージョン

E=Excessive expectation 過剰な期待

A Avoidance of discomfort 不快感の回避

R=Remoteness from valiues 価値とのかい離

の頭文字ととってFEAR(恐れ)と呼ばれる。

■ 過剰な期待

4つのキーワードのなかで、過剰な期待について書いておきます。

あなたの期待はいくつかの意味で過剰なのかもしれない。

1.目標が大きすぎる。あまりにも早くあまりにも多くを行おうとしている。

2.目指す目標を達成するためのスキルや準備が欠けている。

3.完璧に、一つのミスもなく行おうとしている。

目標が大きすぎる場合、あなたは圧倒され、途中で投げ出してしまう。解決法は目標を小さく分けることだ。自分に質問しよう。

「私を少しでも目標達成に近づけるための、最小のもっとも簡単なステップはなんだろう?」答えを見つけたら実行しよう。

そのステップを行ったら再び自問しよう。

「目標達成のための次の小さく簡単なステップはなんだろう?」(これはあの古いジョークのようなものだ。象をどうやって食べる? 一回に一口ずつ!)。

そして、設定したスケジュールが短すぎるなら延長しよう。

目標を実現するためのスキルが足りないなら、それを身につけるための時間を取らなければならない。自転車の乗り方を知らないなら、ツールードーフランスヘの出場を考えるべきではない。

目標達成に必要な資源(時間、お金、健康、エネルギー、援助、道具、知識など)が不足している場合、それを得る手段を考えなければならない。現在の状況がこうした資源を得ることを許さないなら、その目標はとりあえず手放し、もっと現実的なものを設定しよう。

ミスをすることは、人間の基本的な性質である。あなたが当たり前のように行っている行動、読むこと、話すこと、歩くこと、自転車に乗ることなどが、かつてはとても難しかったのを思い出そう。

あなたは失敗を重ねながらそれらを身につけたのだ。うまくいかないやり方や別の方法を学び、上達していったのだ。ミスをすることは学びの本質のひとつだ。ミス(スリップ)を受け入れよう。完全を目指すことはやめよう。それよりも人間であることの方が、満足感、充実感はずっと大きい。

■ 2つのエクササイズ

思考が行動をコントロールしないということを決定的に証明するために、以下の二つのエクササイズをしてみよう。

1.自分に向かって言ってみる。「私は自分の頭を掻くことができない!頭を掻けない!」と言いながら、手を伸ばして頭を掻いてみる。

2.「このブログを閉じなければならない。このブロクを閉じるんだ!」と自分に言ってみる。だが資料は開いたままにしておく。

どうだろうか? 心がどんなにできないと言おうが、簡単にできたに違いない。このことから分かるのは、思考は行動に影響を与えることはできるが、コントロールはできないということだ。

では、影響がもっとも少ないのは? その思考から脱フュージョンしている時である。

逆に言えば、あなたが「できない理由」とフュージョンしていない限り、つまりそれを正真正銘の事実、あるいは従うべき命令と考えない限り、これらの思考は問題にはならない。だからこそ、理由と事実は別のものだと気づくのは大切なのだ。

理由の例をあげよう。「疲れすぎているので走りに行けない」。しかし、疲れていることが、走ることを肉体的に不可能にしているだろうか? もちろん違う。疲れていても走ることはできる(スポーツ選手に尋ねてみるとよい。疲れてだるいような時、最高のトレーニングができることがあると教えてくれるだろう)。

理由というのは往々にして、私たちが何かをすること(あるいはしないこと)への言い訳なのだ。時間がないと感じていてもエクササイズができるだろうか? 疲れていても、外が寒いと思っていてもエクササイズができるだろうか?これらの答えはすべてイエスだ。

何かに挑戦しなければならなくなった時、心はそれをやらない理由をいくらでも思いつく。「疲れている」「難しすぎる」「失敗するに決まっている」「値段が高すぎる」「時間がかかり過ぎる」「ひどく落ち込んでいて無理だ」等。

しかし心配はいらない。それらをありのままに見て、それが単なる言い訳であることを理解すれば問題ない。

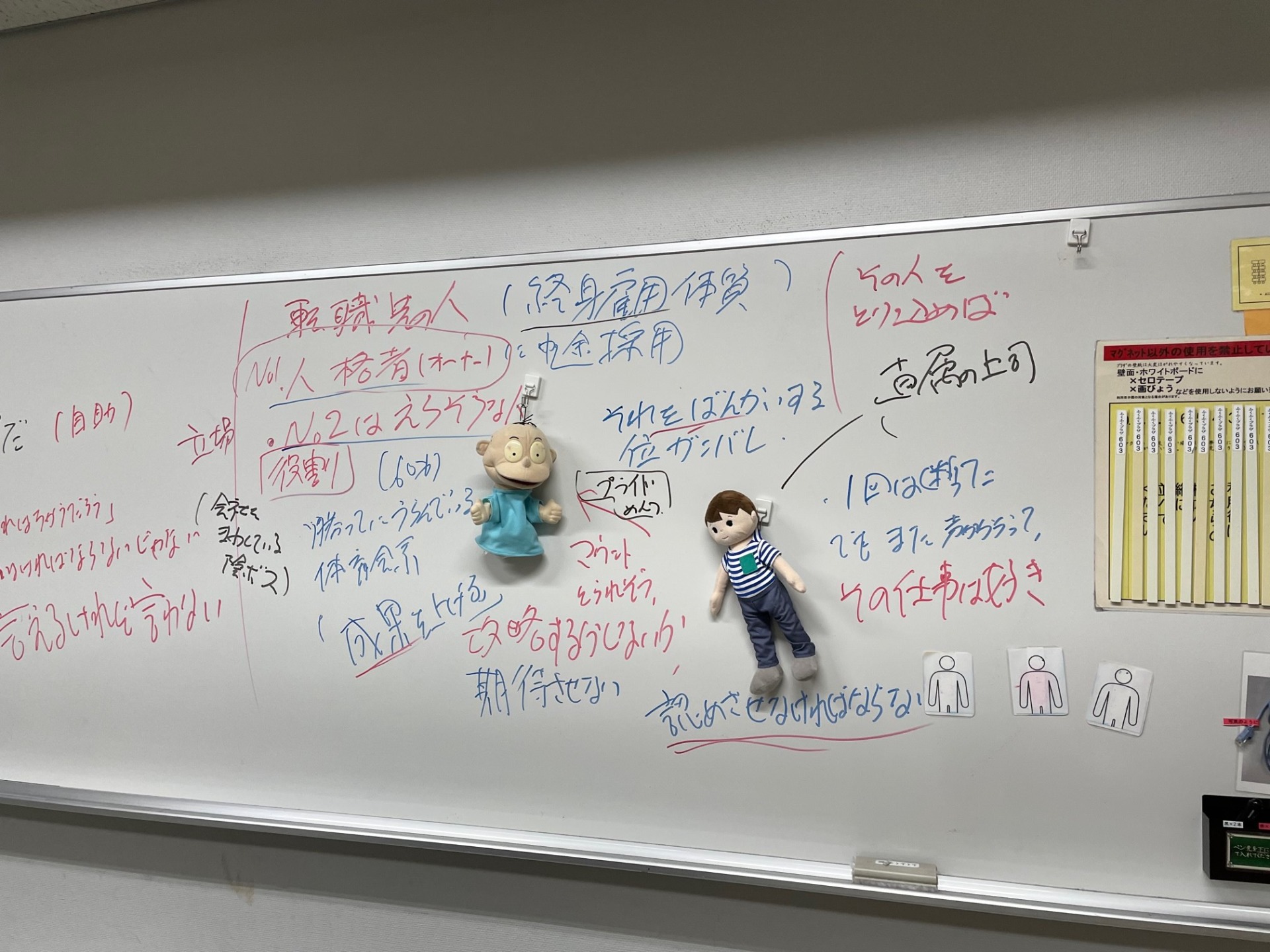

後半の当事者研究では、

○ 再就職の採用面接で会社のナンバー2にマウントを取られそうになった。

こんな時どうしたらよいだどうかについて研究を行いました。

☆ そのナンバー2は、会社での地位や役割上からあえて厳しい態度をとっているのではないか

※ ファシリテーターは、想像上のナンバー2のロール(役割)を演じて、彼の心の中をおもしろ

おかしく表現しました。

その瞬間は、当事者及び仲間はみんな笑っていました。

*****************************

もっと、文字として振り返りたいのですが、今回はここまでとします。 以上です。

☆次回は、2月23日(木)です。水曜日ではないのでお気をつけください。