10月11日のMT結果:自分の内側の声が聞こえますか

10月11日のミーティングは、男性3人でした。新しく繋がった女性メンバーはそれぞれ事情があるようで継続参加は難しいのかなぁ?読み合わせは、174ページから181ページまで進めました。

では、要約と振り返りです。

■ 他人の意見に流されない自分になる

「信念」と「道理」が衝突し、争いや不安を生み出しているのは、「知らないことや間違えることに対する恐怖」なのです。しかし、この世の中で生きるには、信念も道理も必要です。

さて、あなたは、「どんなことにも理由がある」と聞いたとき、どんな気持ちになりますか?

現在体験している悲しい出来事に対して、「それには理由があるのです」なんて言われ、誰かの信念、

神(信仰)、精神性(スピリチャアル)などを持ち出されるとどうでしょう。

この本の著者であるブレネー・ブラウンさんは、信念とは心の中にあるミステリアスな「場所」であり、私たちはそこで、見えないものを信じる勇気と、不確かなものに対する恐怖を捨て去ろうとする、ということだと解釈しているそうです。

■ 不安なときに心を落ち着ける方法

「わからないこと」があると、自分の中から不安、恐怖、弱さが揃って襲ってくる。こんなときは、ただ静かにしていること。忙しくても、自分の部屋にこもったリ、近所をドライブしたり、そんなふうに落ち着ける方法を探して、自分の内側から聞こえる声を聞くようにする。

■ 精神と信念を再生する

作家アン・ラモットの言葉「"信念"の反対は"疑念"ではありません。"確実性"です」

パウロ・コエーリョの『アルケミスト』(角川書店)からの一節

「(少年は)直感とは、魂が急に宇宙の生命の流れに侵入することだと理解しはじめた。そこでは、すべての人の歴史がつながっていて、すべてのことがわかってしまう。そこにすべてが書かれているからだ」

■ 確実性(将来の保証)を欲しがる気持ちを静める言葉

「神よ、変えられないものを受け入れる心の静けさと、変えられるものを変える勇気と、その両者を見分ける英知を与えたまえ」(訳注一ラインホールド・ニーバー、『ニーバーの祈リ』または『静穏の祈リ』より)

【当事者研究】

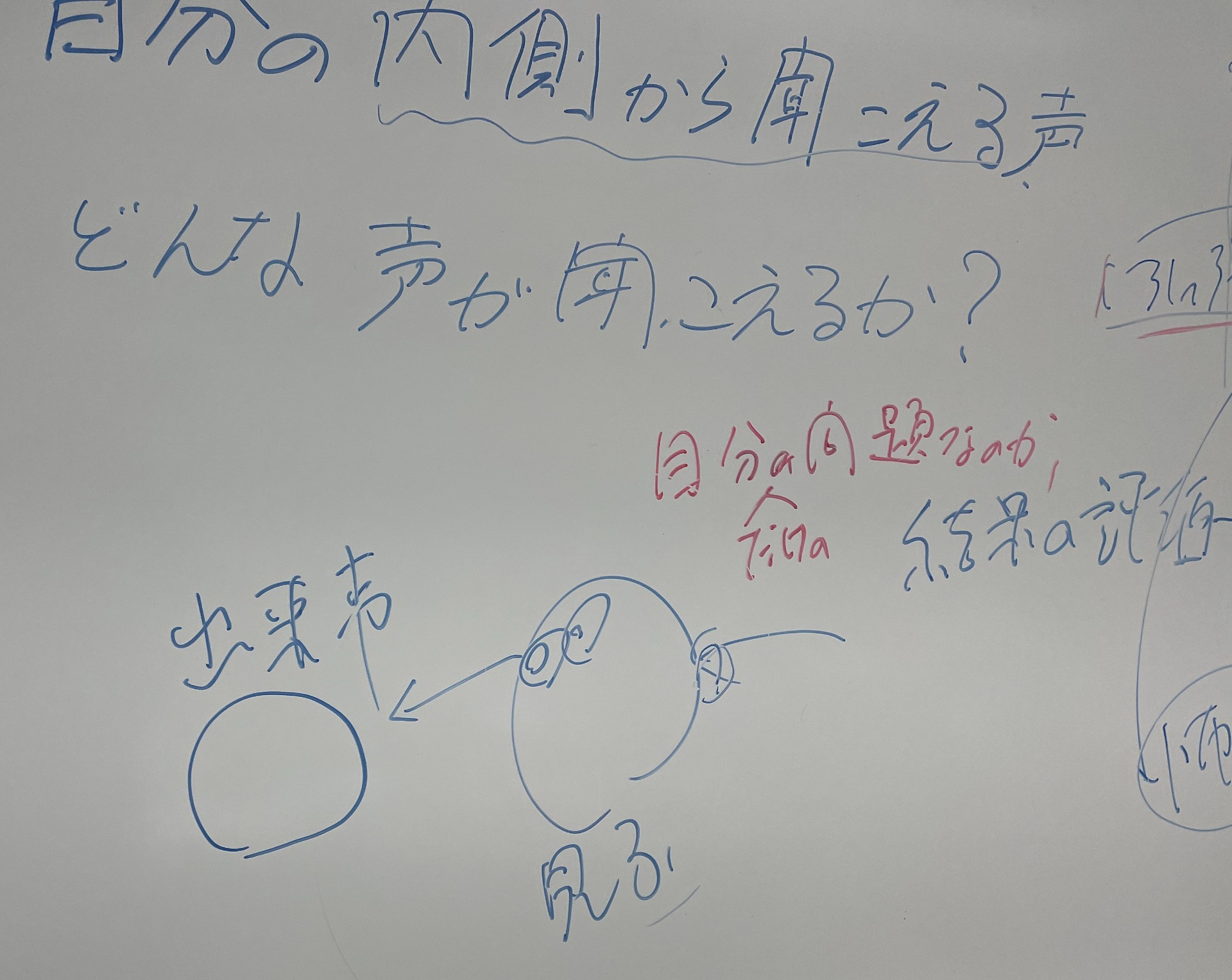

今回は、仲間に「自分の内側から聞こえる声は、どんなもの?」とお尋ねしました。

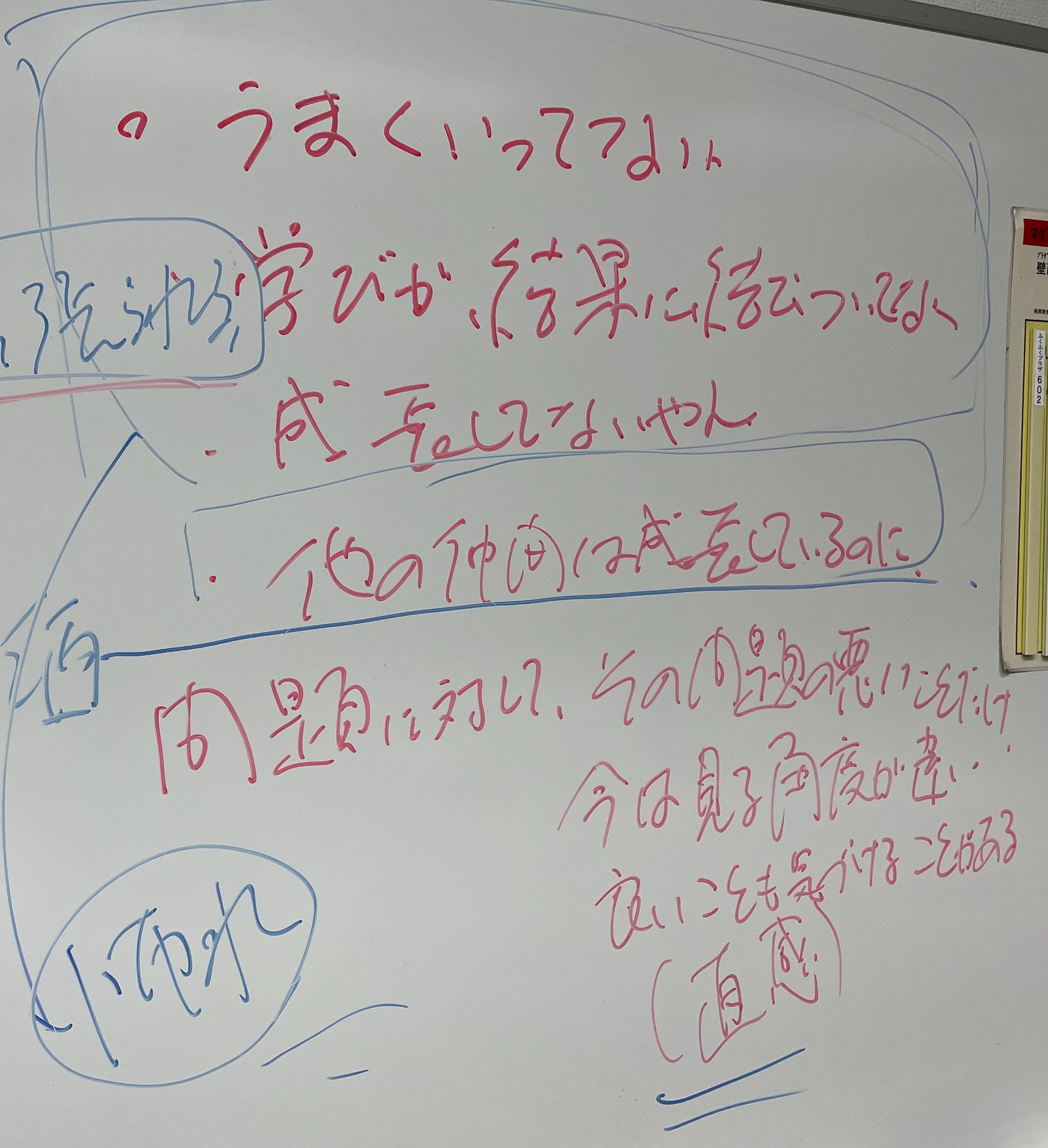

T氏:「うまくいっていない」「学びが結果に結びついていない」「成長してないやん」「他の仲間は成長しているのに」などと聞こえてくる。

どちらかと言うと自分を責めている批判的な声ですね。

R氏:何か問題に遭遇したとき、以前であれば「その問題の悪いところだけみる」「何が悪いのか」「どうして悪いのか」との声が聞こえていた。しかし今は、「別の見方をしてみよう」「良い部分にも気づけるかもよ」「いろいろな角度から見てみよう」「自分だけに問題があるではなく、別の理由や意味があるかも」

などの声が聞こえ、それが直感に通じているようです。

と応えてくれました。

ちなみにファシリテーターの私は:

「今、悲しいと感じているでしょ」「あら、今は怒っている感じかな」「おっと、今度はとても喜んでいらっしゃるようで」「あらまぁ、そんなに悔しいのですが、その悔しさをエネルギーにしましょう」

などと自分を茶化すような声が聞こえ、自分の感情に浸りきることができないのです。

それらを踏まえて、T氏の発言を掘り下げてみました。

例えば、自助会活動で仲間との意見の対立があり、うまくまとめることができないという出来事に

遭遇します。そんな時に、上に書いてある声が聞こえてくるそうです。

仲間をうまくまとめることができないとう現実に遭遇するだけでも、悲しく辛い気持ちになるのに

内なる声が、追い打ちを掛けるような批判的な言葉を発してくる。

なので、さらに辛くなる。

こんな時は、処方薬を飲もうかなとも思うけれど、「それをすると又薬物依存症になるぞ」と警戒の

声が聞こえ、悩みの種が増えるのだそうです。

私たちは、”ACの自助会で自分が自分の親となり、自分を育て直す”などに取り組んでいます。

どうやら、T氏の内なる声は、批判的な声ばかりです。これを当事者研究では”お客さん”の声と例えています。

出来事に遭遇したときの辛い気持ちを受け入れてくれる内なる母親的な声で、「ああ、そんなことがあれば辛いですね」と受容して貰えると、別の見方ができるようになる可能性があります。

ちなみにT氏は、「頭ではそれも分かっているのですが、うまくできないのです」と分かち合ってくれました。

なので、私たちは仲間として、T氏のうまくできないというお気持ちをしっかりと受け止めました。

そして、お医者さん(精神科医)に現状を説明し、適正な処方を受けることは薬物依存ではないのでは

とフィードバックしました。

自分の助け方には、さまざまな方法があります。お客さんの声が聞こえたときは、お茶でも出して、「

私のことを心配してくれているのですね」などと受け流すのもその一つ。こうして、仲間と分かち合うのも

効果的なやり方、自分だけの考えや内なる声のみて判断することなく、沢山の意見を踏まえることで辛さを

軽減できるのではないかという方向でまとめました。

当事者研究には、正解はありません。それでもミーティングに参加して話し合いを続けることには意味や

価値があると信じています。

☆☆次回のミーティングは、10月19日(木)に行います。

18日(水)ではないのでお間違えのないように☆☆